前些日子专业学习时,在对钢筋合力点至截面边缘的距离as的计算时,竟然多数人算错,有些结构专业的大拿也未能幸免。劳动节假期小憩之余,把这部分知识补上并写出来,以飨同行!

混凝土梁计算时常用到截面有效高度ho,混凝土规范的定义是:“受拉钢筋合力作用点到混凝土受压区边缘的距离”,也就是构件高度h减去as(受拉钢筋合力作用点到受拉边缘的距离)。那么,钢筋的合力作用点如何确定?经查,各规范并未给出,实际上这里用到了理论力学的相关知识: yc=ΣAiyi/ΣAi,

yc—指的是全部钢筋的几何中心到梁底边的距离(mm),也就是规范中的as;

Ai—第i根钢筋的截面面积(mm2);

Yi—第i根钢筋几何中心到梁底边的距离(mm);

举个例子:

梁的保护层厚度:25mm,箍筋直径:8mm,各层间钢筋的净距离按混凝土 规范9.2.1第3条,“不小于25mm和d,d为钢筋的最大直径”

例一:梁底钢筋为一排4根25,此时 :yc=25+8+(25/2)=45.5

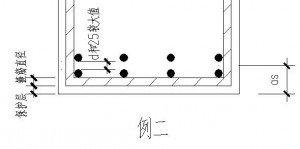

例二:梁底钢筋为两排:第一排4根25,第二排2根25,此时(设B为25钢筋面积):

yc=ΣAiyi/ΣAi=[4B X(25+8+25/2)+2B X(25+8+25+25+25/2)]/(4B+2B)=62.2

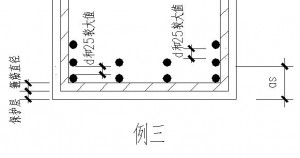

例三:梁底钢筋为三排:第一排4根25,第二排4根25,第三排2根25,此时(设B为25钢筋面积):

Yc=ΣAiyi/ΣAi=[4B X(25+8+25/2)+4B X(25+8+25+25+25/2)+2BX(25+8+25+25+25+25+25/2)]/(4B+4B+2B)=85.5

以上列举的三个例子,是梁底配筋分别为一层、两层、三层,受拉钢筋直径均为25mm时,钢筋合力作用点到梁底边缘距离as的计算过程,计算较繁杂。当各层的受拉钢筋为不同直径钢筋时,计算更是冗长。

为便于计算,编写了一个计算工具—“钢筋合力作用点及截面有效高度的计算”,可以计算配筋层数最多为三层,各层配筋有一到两种不同直径钢筋时的as,方便大家设计时参考。使用时注意一下几点:

- 梁顶配筋和梁底配筋可分别填写,各自独立计算,梁顶、梁底的第一、二、三层配筋位置也是按照按实际配筋顺序设置。

- 使用时仅在蓝色区域填写相关参数,先选择配筋层数,并按第一层配筋,第二层配筋顺序填写配筋信息。

- 配筋按“配筋数量”—“配筋直径”依次填写,各层允许填写两种不同直径钢筋,没有的钢筋数量和直径可填“0”。